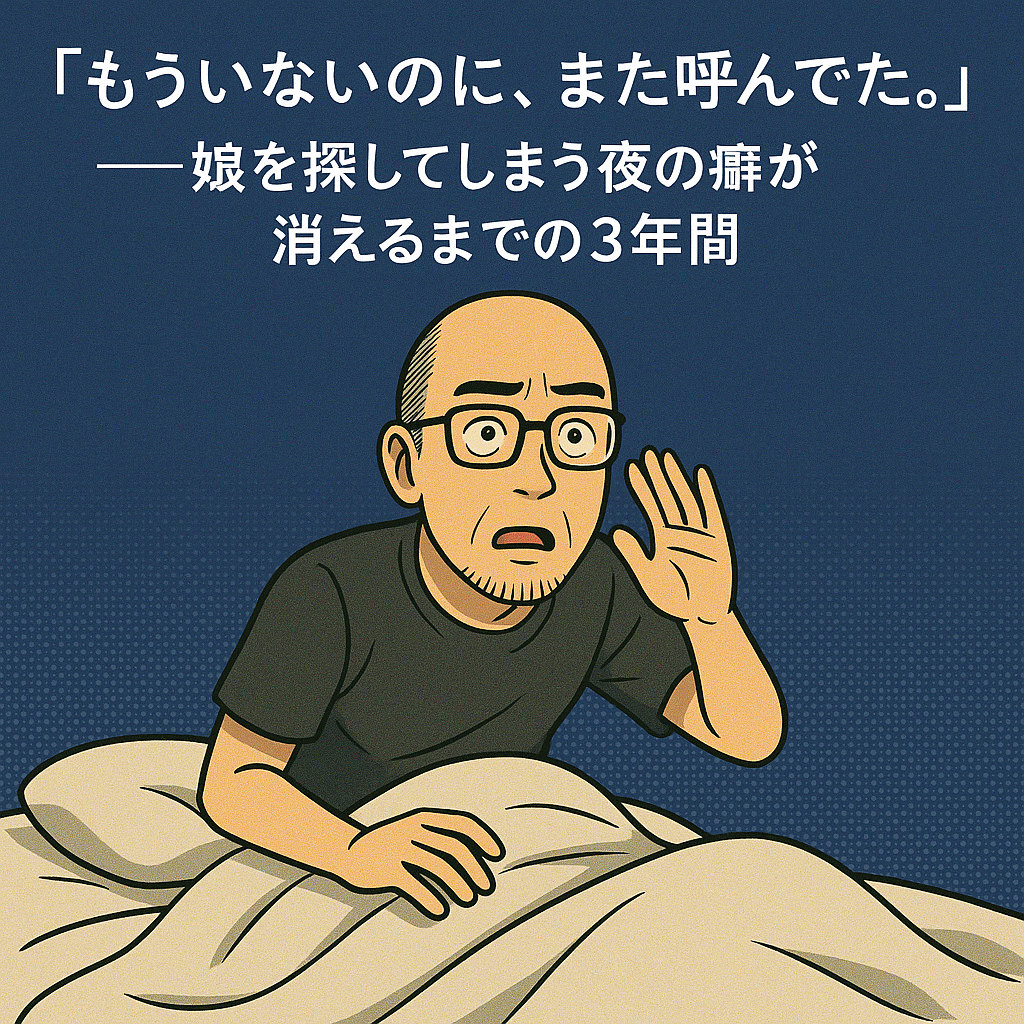

導入:「もういないのに、また呼んでた」夜

夜中、ふと目が覚めた。

寝室は静まり返っていて、時計は午前2時を指している。そんな時間に、私は体を起こし、無意識のうちに娘の名前を呼んでいた。

「……○○(娘の名前)?」

呼んでも返事はない。布団の中を手探りで探すけれど、そこに小さな体はなくて、ようやく私は気づく。

——ああ、もうここにはいないんだった。

離婚して、娘とは別々に暮らすようになった。それなのに私は、夜中に目覚めるたび、あの子が隣にいるかのように探してしまう。それが癖になっていた。もはや夢とも現実ともつかないぼんやりした意識の中で、反射的に名を呼んでしまう。

娘がいた生活は、いつの間にか終わっていたのに、私の中ではまだ終わっていなかったのかもしれない。

そんな“夜の探しもの”をする癖が抜けるまでに、私は3年かかった。

誰にも言えなかったし、言ったところで「そっか、大変だったね」と受け流されるのが怖くて、ずっと胸の奥にしまっていた。

けれど今、同じように一人になって、夜を持て余している誰かがいるなら——この話を残しておきたいと思った。

回想:娘と過ごしていた頃の夜

娘と一緒に暮らしていた頃、夜は静かな時間ではなかった。

仕事を終えて帰ってきて、夕飯を食べて、お風呂に入れて、絵本を読んで、ようやく寝かしつける。そのあとにようやく訪れる「自分の時間」は、いつもどこか慌ただしくて、寝落ちするまでの一瞬だけだった。

それでも、幸せだった。

夜中に娘がむずがったり、トイレに起きたり、うなされたりするたびに、私は反射的に起きていた。まだ夜が深いのに「パパ、お水」と言われて、寝ぼけながら台所に向かったこともある。

そんな小さな出来事のひとつひとつが、生活のリズムになっていた。

娘は私と一緒じゃないと眠れない子だった。手をつないだまま眠りにつき、時々、寝返りで離れてしまうと起きてしまう。だから私は布団の中で、娘の手を軽く握ったまま寝るのが当たり前になっていた。

最初は戸惑っていた「父親としての時間」は、いつの間にか私の体の中にしっかりと根を張っていた。

夜中に目が覚めるとまず娘の様子を確認する。布団がはだけていないか、熱が出ていないか、汗びっしょりじゃないか。まるで自分の体の一部かのように気にしていた。

そんな夜が、私にとっての「当たり前」だった。

でもその当たり前が、ある日を境に突然、なくなった。

離婚して、娘は母親と暮らすようになり、私の部屋からは小さな寝息も、小さな手も消えた。なのに、体はまだ“あの頃の夜”を引きずっていた。

目が覚めればまず探す。いないと気づいて、胸の奥がすぅっと冷たくなる。

そしてまた、ひとりの布団に潜り込んで、心を落ち着かせるのに時間がかかる。

離婚直後の混乱と“不在”の実感

娘と離れて暮らすようになった最初の夜。布団に入っても、まるで体の一部が抜け落ちたような感覚がして、眠れなかった。

静かすぎる部屋。テレビの音も、スマホの画面も、何も心を紛らわせてはくれなかった。

それでも、人は疲れると眠る。

いつの間にか目を閉じていた私は、深夜に目を覚ました。無意識に娘の名前を呼んだ。その声の響きで、自分がひとりになったことを思い知らされた。

「……ああ、そうか。もういないんだった」

理解はしていたはずなのに、感情がそれに追いついていなかった。

娘がいない夜は、「静かで自由な時間」なんかじゃない。ただ、静かで孤独なだけだった。

それからというもの、夜中に目が覚めるたびに、私は娘を探した。最初は布団の中を手探りで、次は部屋の隅を見回して、やがてリビングに足を運ぶ。

まるで夢遊病者のように、娘の“気配”を探してさまよう。

そして、どこにもいないと気づいた瞬間、毎晩心が崩れ落ちた。

その癖はすぐにはなくならなかった。むしろ、日を追うごとに強くなっていったように思う。

それまでずっと“いることが当たり前”だった存在が、いなくなっただけで、ここまで世界の意味が変わるとは思ってもいなかった。

頭では「これが現実だ」と理解していた。でも心と体はそれを否定し続けていた。

夜が来るたびにその矛盾が露わになり、私は“いない娘”と過ごす時間に取り憑かれていった。

周囲との温度差と孤独

娘と離れて暮らし始めた頃、私のまわりには「がんばれよ」「時間が解決するよ」と言ってくれる人が何人もいた。

ありがたい言葉だった。わかってくれているような気がしたし、気遣ってくれる気持ちは伝わった。

でも正直、どこかで「この感覚は誰にもわかってもらえないな」と感じてもいた。

夜中に目が覚めて娘を探す癖のことを話すと、「え、それってまだそんなに?」と驚かれることもあった。

こっちからすれば“まだ”ではなく、“まだ続いてる自分に驚いてる”という状態だった。

娘を引き取った元妻との関係は冷え切っていたし、面会の頻度も月に一度あるかどうかだった。LINEで娘の写真が送られてくるたび、嬉しさと同時に「これが今の俺の立ち位置か」と突きつけられるような気がして、なんともいえない感情がこみ上げた。

娘が楽しそうに笑っている写真。それを見て泣きたくなるような夜もあった。

SNSでは、今も家族で暮らす友人たちの投稿が流れてくる。「初めておはしで食べた!」とか「寝顔が天使すぎて」とか、そんな日常の一コマがまぶしすぎて、画面を見るのがつらかった。

“父親をやっていた記憶”と、“今の現実”との落差がどこまでも深くて、その谷底にひとり放り出されたような感覚。

その孤独を、誰かにうまく説明する言葉が見つからなかった。

だから私は、口を閉ざすことを選んだ。黙って、ただ夜が過ぎるのを待った。

「時間が解決するよ」——きっと、それは間違っていない。でも、それは“その時間をどう耐えるか”を誰も教えてくれない言葉でもあった。

少しずつ訪れた“現実”の受け入れ

いつからだっただろう。

夜中に起きても、名前を呼ばなくなったのは。

ある夜、ふと目が覚めた。時計を見る。午前3時。いつもならその時点で体が動き出していたはずなのに、私はただ天井を見つめていた。

探そうとしていない自分に気づき、逆に動揺した。

「……今日は、探してないな」

それが少し怖かった。娘の存在を“思い出せなかった”ような、罪悪感に近いものさえあった。

けれど、そんな夜が少しずつ増えていった。

月に一度の面会は、今も続いている。公園でシャボン玉をしたり、マクドナルドでポテトを分け合ったり。わずかな時間でも一緒に過ごせることが、心の支えになった。

娘はどんどん成長していく。最初は甘えて手をつないできたのに、今では「もうパパとは手つながないの」と言う。笑って聞き流したけれど、内心は少しさみしかった。

でもそれが、現実だった。時間が進み、子どもが大きくなっていくという“普通のこと”だった。

そして、私の中にもようやく“現実のリズム”が戻ってきたのだと思う。

夜中に目が覚めても、心が落ち着いていられるようになった。

代わりに、娘のことは朝に思い出すようになった。「今頃、学校行く準備してるかな」とか、「今日は何してるだろうな」とか。

それは、過去ではなく“今”の娘を想う時間だった。

過去にすがらず、今の姿を想像できるようになったことで、ようやく私は“父親”としての役割を、少しだけ受け入れ直せたのかもしれない。

3年経ってようやく目覚める朝が変わった

それは、ほんの些細な朝だった。

目覚まし時計が鳴る前に自然と目が覚めて、カーテン越しに朝日が差しているのがわかった。

時計を見る。午前6時。昔ならこの時間、隣で寝ていた娘が「パパ、おきてー」と布団に乗ってきていた。

でもこの日は、何も思わなかった。ただ、静かに目を開けて、起き上がった。

顔を洗いながらふと気づいた。「あれ? 今日、娘のこと考えてなかったな」と。

もちろん、忘れたわけではない。愛情が薄れたわけでもない。ただ、心の底にあった“探す癖”が、いつの間にか自分の中から抜け落ちていたのだ。

3年かかった。泣く夜もあったし、自分を責めたことも数えきれない。けれど、こうして“何もせずに目覚める朝”を迎えたことで、私はようやく一歩進めたような気がした。

そしてもうひとつ、はっきりと感じたことがある。

——娘は、ちゃんと前を向いて生きている。

私はそれに追いつけていなかっただけだ。いつまでも“あの頃”のままの小さな娘を追いかけて、記憶の中をぐるぐると回っていた。

でも娘はちゃんと成長して、日々を重ねている。その時間にようやく私も足を踏み入れられた気がした。

今の私は、夜中に目が覚めても探さない。朝が来れば「今日は元気にしてるかな」と思う。それだけでいいと思えるようになった。

喪失ではなく、変化として受け止められるようになった朝。それが、3年かかった“癖”の終わりだった。

今でも時々、夢に出てくる娘

現実ではもう探さなくなったけれど、夢の中では今でも娘が出てくる。

あるときは、二人でスーパーに買い物に行く夢だった。「これ買っていい?」「じゃあパパのぶんも買おうよ」って、レジの前で笑い合ってる。

またある夜は、一緒に公園のベンチに座ってアイスを食べていた。風が気持ちよくて、なんてことのない会話をしていた。

どれも、現実にあったかどうか定かじゃないけど、確かに“自分の中にある幸せな記憶”だった。

夢の中では、あの頃のままの娘がいて、私をまっすぐ見上げてくれる。

目が覚めると、少しだけ胸がきゅっとする。でもそのあと、じんわりとあたたかい気持ちも広がる。

「また夢に出てきてくれたな」

そんな朝は、どこか一日が穏やかに過ごせる。

現実では会える時間も限られているし、いつか今の面会の形すら変わってしまうかもしれない。けれど、夢の中ではいつまでも娘はあの頃のままだ。

父親であることを失ったわけじゃない。ただ、形が変わっただけなんだと、ようやく思えるようになった。

夢の中でさえ会えることが、今の私には何よりの支えになっている。

まとめ:父親だって、失って気づくことがある

夜中に目が覚めて、娘を探す——そんな癖に3年も囚われていたなんて、誰かに話せることじゃないと思っていた。

でも今、あの頃の自分に言いたい。「それでも父親だったんだよ」と。

子どもと暮らす時間がなくなると、自分の存在が急にあいまいになる。世の中では“育児してる父親”にやっと理解が進んできたとはいえ、いなくなった父親のことは誰も気にしない。

それでも、私たちも泣いてる。探してる。後悔して、夢に見て、それでも父親として何かを残そうとしてる。

「父親って、子どもと暮らしてないと実感が薄れるよな」なんて言われたこともあった。でも私からすれば、暮らしていない時間のほうが、むしろずっと“父であること”を意識させられていた。

あの小さな手を思い出しては、今の自分に問い続ける。「これでいいのか?」って。

もし、同じように夜中に娘や息子の名を呼んでしまう人がいるなら、あなたはきっと、ちゃんと親なんだと思う。

離れていても、過去のことになっても、愛しているなら、それはもう立派な“今の親子”だ。

私も、これから何年経っても、娘を想う夜があると思う。

でももう、探さない。会える日まで、静かに待つ。それが今の私なりの、父親のかたちだ。